動画制作を依頼したい方にとって、制作を依頼してから納品するまでの流れは分からない部分や疑問点が多いもの。

「動画を依頼したいけど、どのような流れなのか分からない」

「外注する場合、何か必要なものはあるのだろうか」

動画制作のフローは外からだとなかなか見えづらくわかりにくいですよね。だからこそ、依頼するまでの流れや動画制作の過程を把握しておくことで、制作会社とのコミュニケーションの円滑化や、無駄なトラブル回避ができ、より良い動画制作を行うことができます。

そこで本記事では以下について解説していきます。

・動画制作の依頼の流れ

・動画制作のフロー

・動画制作を成功させるポイント

ぜひ参考にしてみてください。

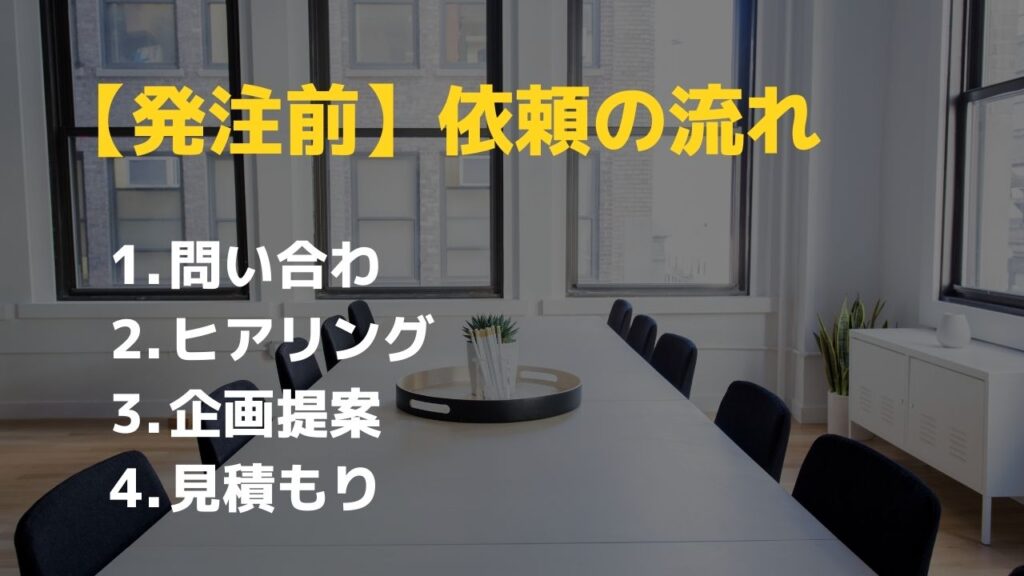

映像・動画制作会社に依頼するまでの流れ|発注前の手順

まず、動画制作の一般的な流れは以下のステップです。

【発注前の流れ】

・ヒアリング・打ち合わせ

・企画・見積り提案

【発注後の流れ】

・プランニング

・撮影

・編集

・MA(音入れ)

・納品

また、制作期間は約1〜3ヶ月が目安となります。もちろん動画の種類や規模によって全く異なってくるため一般的な目安としてお考えください。

では次項より一つずつ解説していきます。

お問い合わせ

まずは動画制作会社に依頼をするところから始まります。依頼先は複数の会社に依頼して、見積り内容やスケジュールを比較・検討してみるとよいでしょう。

依頼先を選定する際には以下のポイントを見るとよいです。

・制作会社の得意分野を確認する

・動画制作の実績を見る

・料金・制作スケジュールは明確か

特に人材や機材の限られた中小企業など、制作会社によっては得意な分野やジャンルがあることも。

自社で制作したい動画のイメージに近いものを作れそうかどうかは重要なポイントです。また問い合わせをした後の対応の良さやスピードについても確認しておくことをおすすめします。

ヒアリング・打ち合わせ

お問い合わせ後、動画制作会社との最初のやりとりとなるのがヒアリング。作りたい動画のイメージをきちんと伝えるための重要なプロセスです。

「何のために動画を作るのか」「誰に届けたいのか」「一番伝えたいメッセージはなにか」などを制作会社に伝えていきます。発注側と制作側で制作する動画の完成イメージを近づけ、方向性を決めゴールを共有していくステップです。

具体的にヒアリングするのは以下の項目。

・動画の目的

・ターゲット

・コンセプト

・メッセージ

・配信媒体

・納期

・予算

ただ、ヒアリングの段階でもイメージが曖昧で明確になっていない場合もあるかもしれません。その場合、最低でも「目的」「予算」「納期」は明確にしておくとよいです。動画制作会社は様々な動画を作ってきたプロなので、相談しながら一つ一つ具体化していきましょう。

ヒアリングの段階ではまだ正式に依頼をしているわけではありませんが、懸念事項を残さないようにしっかりと相談していきます。

企画提案

制作会社がヒアリングの内容を元に、企画プラン・構成プランを作成し、提案書を作成。企画提案書には、動画全体の構成や流れ、その後の撮影〜編集までのスケジュールなどが記載されています。

企画提案書の内容は以下の通りです。

・動画の目的やコンセプト

・演出の方向性

・大まかなストーリー構成

・動画の長さ

・制作スケジュール

・制作費

企画提案で見るべきポイントは、「目的やターゲットに沿った内容か」「動画がイメージ通りになっているか」の確認。打ち合わせをした内容・方向性になっているかどうか一緒にチェックすることが大切です。

見積もり

見積もりは提案書とともに提出されます。見積書には多くの項目が並んでいますが、基本的な内訳は「企画費」+「撮影費」+「編集費」です。

・企画費 → 企画構成を作るための費用

・撮影費 → 撮影スタッフ・キャストの人件費、機材費、スタジオ代など

・編集費 → 編集スタッフの人件費、ナレーション・BGM費など

動画制作の費用相場は外注先によっても異なりますが、企業の場合は約10万円〜300万円、個人(フリーランス)の場合は約5万円〜15万円。

また、見積もりの際には追加費用が発生するかどうかも確認しておくとよいでしょう。例えば、無料でできる修正回数や追加撮影やスケジュールが遅れた場合の追加費用が発生するのかなど。見積書には追加費用の項目があることも少なくないので、発注する前にチェックしておくことで予算を越えてしまうリスクを減らすことができます。

発注

提案内容・見積もりを確認し、問題がなければ発注となります。

ただし、発注する前の契約書の確認も重要。注意したいポイントは以下の通りです。

・秘密保持契約

・情報漏洩

・著作権・使用権の確認

・納品の形式

特に著作権・使用権の確認はしっかりと行う必要があります。動画の著作権は意外かもしれませんが、発注側ではなく制作側にある場合が多いのです。

また制作した目的以外の用途で使用する場合、二次使用ができるかどうかの確認は重要です。

例えばインターネット上に配信するのは問題ないが、DVDにして配布するのはNGなど。

会社によっては制作費とは別に二次使用料という項目を設けていることがあるため、以下の項目をチェックしましょう。

・二次使用は自由なのか

・どのような二次使用は可能なのか

・二次使用の際にはどちらがどこに許諾を取るのか

・二次使用に料金は発生するのか

など、知らない間に著作権や使用権に抵触していたとならないよう契約書の記載をよく確認しておきましょう。

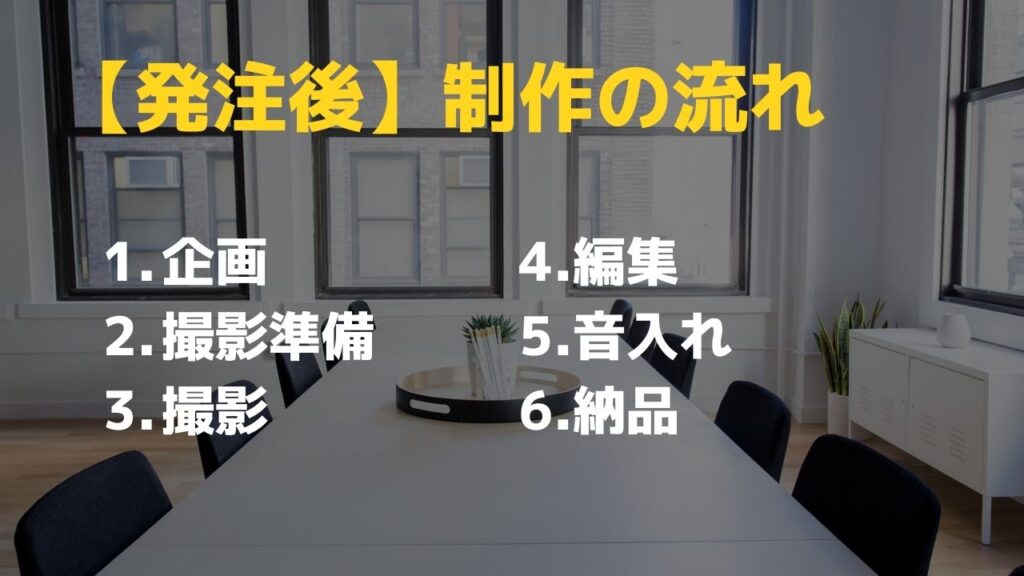

動画制作の流れ|発注後の手順

ここからは実写動画の撮影フローをご紹介していきます。

【発注後の流れ(制作会社)】

・企画・プランニング

・撮影準備

・撮影

・編集

・MA(音入れ)

・納品

動画の種類によっては追加の作業が必要だったり、逆に不要な工程があったりもします。今回ご紹介するのは一般的な流れですので目安としてお考えください。

企画(プランニング)

企画(プランニング)は、動画のスケジューリングや台本作成を行う重要な工程です。

具体的には

・制作チームの編成

・制作スケジュール作成

・キャスティング(出演者決め)

・シナリオ台本(字コンテ)や撮影イメージ(絵コンテ)の作成

などを行っていきます。

まず、撮影をどのようなスケジュールで進めていくのか、納期から逆算してスケジュールを組んで行きます。同時に、依頼者に提出した提案書が問題なければシナリオ台本(字コンテ)や撮影の構成(絵コンテ)の作成に着手。何度も繰り返し修正し、依頼者からOKがでて初めて台本としてスタッフに共有されます。

また、出演者を決めるキャスティングも並行して進めていきます。候補者を選定し、必要があればオーディションなども実施。さまざまな作業や手配が必要となりますが、動画制作の幹となる工程なので綿密に進めていくことが大切です。

撮影準備

スケジュールや台本が決まれば、次は撮影準備です。

主に以下の工程が含まれます。

・カメラや照明など機材の調達

・撮影場所(ロケ・スタジオ)の下見や確保

動画の種類によっては大掛かりな機材が必要だったり、衣装や細かい小道具、大道具などが必要となるため、レンタルをしたり準備に時間を要する場合もあります。また、ロケ地へ移動する場合は移動手段確保や宿泊地の手配、当日の弁当の手配などスタッフが円滑に撮影に臨めるように諸々の手配が必要です。

基本的に撮影準備は1週間程ですが、撮影場所が自社だったり制作会社が保有している機材で間に合う場合などは、期間は短くなります。

撮影

撮影前の準備として、スケジュール作成や企画構成、キャスティング、撮影場所の確保まで終われば次に撮影です。撮影はすでに作成した構成や台本にもとづいて進められます。

撮影時のポイントは以下の2点。

① 依頼者が立ち会うこと

② できるだけ多く撮影しておくこと

基本的に後から撮り直すことが難しいため、できるだけ多く撮影し映像を残すことをおすすめします。また、イメージと違っても実写は撮り直しができない可能性が高いこと、確認をしながら撮影を進められるため依頼者はできるだけ立ち会ったほうがよいです。

撮影期間は、費用を抑えた動画であれば1日、映像にこだわる場合や大規模な撮影は数日〜1週間かかります。天候によっては日程が延期する場合も。

実写がなくアニメーション映像だけの場合は、この撮影工程はなく、イラスト制作やCG編集といった工程となります。

編集

編集では撮影した動画を、構成に沿って編集していきます。

動画編集の工程は大きく5つ。

① 画像素材・SE素材の編集、取り込み

② 画質・音量の調整

③ 台本に沿って動画シーンをカット

④ 字幕・テロップ挿入

⑤ 画像・イラストの挿入

まずは必要な映像やカットが入っているか全体を確認したあと、仮編集を行い、最後に本編集を行います。

仮編集では、カメラワークや全体の流れなど、大まかにカット割り(各シーンの構図やカット、シーンとシーンのつなぎのこと)を行い、大きな流れを作成。その後、一つ一つのシーンに必要な素材を挿入したり、細かいテロップや画像を入れていく作業に入ります。

最後に本編集で細かい修正や発注側の依頼に沿ったクオリティに仕上げていく作業を丁寧に行い、完了です。

編集作業は、動画のクオリティやイメージを左右する大切な工程なため、ここを疎かにすると品質に大きく影響するので、時間をかけ丁寧に行っていきます。

MA(音響・ナレーション挿入)

MA(Multi Audio)とは、編集が終わった映像にナレーションやBGM、SE(効果音)などを挿入していく、音の最終仕上げのこと。

出演者のコメントやナレーションを入れ動画をより分かりやすくする、音楽・効果音を入れることでシーンを盛り上げたり臨場感を高める効果が得られるため必須の工程です。逆に言うと音の入れ方次第で、動画の印象が大きく変わる大切な工程ともいえます。

期間は動画編集+音入れで2週間以上かかることが多いです。ナレーションを取り入れる場合、スタジオを借り半日〜1日ほどかけて音声収録を行います。

動画コンテンツの印象に大きく影響を与える工程のため、依頼者が呼ばれたり立ち会いすることも。ナレーションや音楽・効果音などをその場で確認し、必要があれば録り直しなどの対応も可能です。

納品

編集作業とMA(音入れ)作業まで全て完成したら、試写をして問題なければ動画を受け取ります。

受領方法は、You Tube用かCM用かなど媒体に合わせ指定し、制作側はそれに合わせて納品を行います。主なフォーマットはWeb用データ(MP4・MPEG・MOV)やDVD、放送用テープなど。

完成後は以下の項目を確認するとよいでしょう。

・修正箇所がきちんと反映されているか

・使用する媒体で問題なく再生できるか

・DVDなどハードデバイスで受け取る場合はWeb用データも受け取る

納品後は取り直しが難しい場合が多く、修正依頼は追加費用が発生することもあります。そのためヒアリングや企画の段階で確認することはもちろん、撮影や編集時にも可能な限りデータをチェックさせてもらうことが大切です。

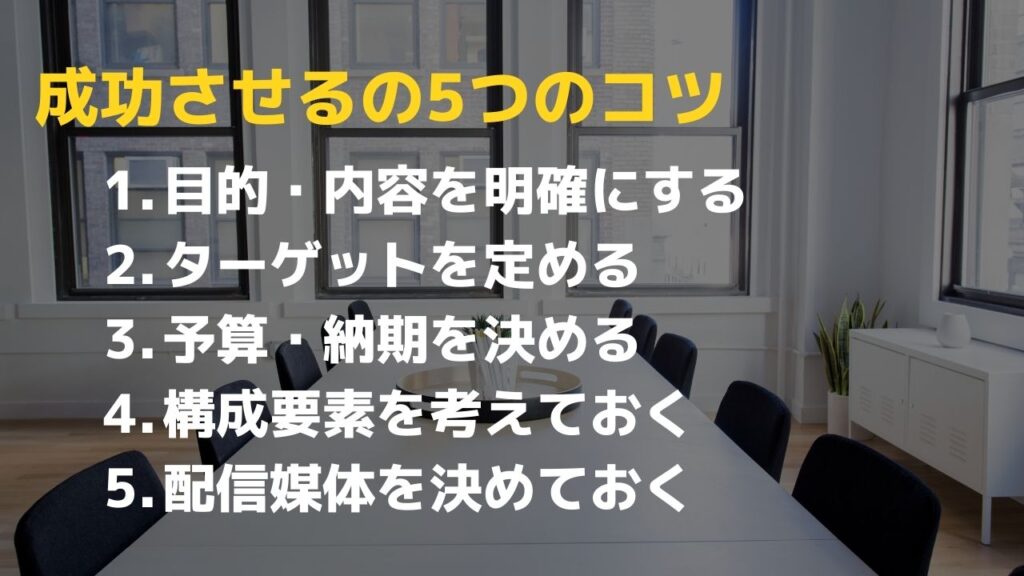

動画制作を成功させるための5つのポイント

ここまで動画制作の依頼から制作までの流れをご紹介してきました。

ではクオリティの高い動画コンテンツを制作し、動画制作を成功させるためには何が大切なのでしょうか。今回は以下5つのポイントをご紹介します。

・目的・内容を明確にする

・ターゲットを明確にする

・予算・納期を決める

・構成要素を考えておく

・配信媒体を決めておく

では一つ一つ解説していきます。

目的・内容を明確にする

まずは動画コンテンツを作る目的・ゴールを定めることが最も重要です。

目的によって動画を制作する方向性やとるべき手法などが全く異なってきます。

動画制作の目的は主に3つ。

・認知拡大→企業名や商品・サービスを広く知ってもらう

・ブランディング→企業ブランドの価値を高める

・集客→商品やサービスの購買促進

例えば「認知拡大」のための動画であれば、ユーザーの印象に残る動画コンテンツにしていく必要がありますし、自社の商品・サービスの購買してもらいたいのであれば、行動を促すための構成・仕掛けを作っていく必要があるでしょう。

「何のために」「誰のために」「どんなことを伝えたいのか」まずはここを整理して、なぜ動画を作るのか動画によって達成したい目的は何か(目標達成の指標 )を決定していきます。

ターゲットを設定する

ターゲット(ペルソナ)を設定しておくことも重要な要素です。

動画を制作する目的に沿った視聴者は誰なのか、あらかじめ想定しておきます。ターゲット設定の違いにより動画のコンセプトやイメージ、演出方法から配信媒体まですべて変わってくるためです。

同じ商品・サービスを扱った動画コンテンツだとしても、ターゲット層を考慮しない動画は視聴者に全く刺さらないコンテンツになってしまいます。

例えば以下の項目を考え、ペルソナを想定して作っていきましょう。

・年齢

・性別

・家族構成

・住んでいる地域

・生活スタイル

・興味・関心

表現や配信媒体のズレを防ぐためにも、ターゲットがどのような環境で、動画を視聴するのかを考えて動画の設計をしていくことで、より効果的な動画の活用ができます。

予算・納期を決める

予算・納期をあらかじめ決めておかなければ、動画制作会社の方でもどんな動画にするのか決めることができず、最適な提案ができません。

動画費用は「演出(クオリティ)×長さ(尺)」で変動するため、予算に応じて

・使用する素材

・表現方法(実写、アニメ、演出など)

・活用できるキャスト

・動画の長さ

などが変わってきます。

予算がはっきり決まっていない場合は、莫大な費用がかかってしまったり、追加料金が発生したりトラブルになる場合があります。そのため、制作費の上限は決めておきましょう。

相場が分からず決めかねる場合はイメージを伝え、どれくらい制作費がかかるか見積もりを出してもらうとよいです。

また、納期を決めておくことも大切です。動画の制作の目安は1〜3ヶ月ですが、事前に伝えることで動画制作会社もスケジュールが組みやすく、クオリティのある動画を仕上げられます。

注意点は、修正や再編集が発生することも考慮に入れること。複数回発生する前提で、幅やゆとりを考慮した○月下旬といった伝え方がおすすめです。また、納期の理由を伝えることで制作会社もスケジュール組みしやすくなります。

構成要素を考えておく

構成要素を事前に考えておくことも大切です。

ポイントはメッセージを絞り、詰め込みすぎないこと。1つの動画につきメッセージは1つか2つまでに絞りましょう。

例えば自社商品のPR動画で、機能やデザイン、料金や安全性など全てを盛り込みたいとしても、伝えたいことを詰め込みすぎては、結局何も伝わらない動画になってしまいます。

短時間で伝えていくためには、何が一番伝えたいことなのか、メッセージやコンセプトを明確にして構成要素を考えておく必要があるでしょう。

配信媒体を決めておく

目的・ターゲットを決めた上で、動画コンテンツを配信する媒体を決めておくことも動画制作を成功させるためのポイントの一つ。

配信する媒体が変われば、動画の作り方や長さ、表現方法までが変わってきます。そのため前もってどこで動画を配信するのか決めておく必要があるのです。

例えば、YouTubeやSNSを活用したいのであれば、短い動画が向いていますし、企業ブランディングや採用のための動画なら長めの尺にして企業HPや説明会などでの使用がメインとなるでしょう。また、中年男性をターゲットにするなら若い女性が集まるInstagramなどは不向きで、Facebookなどが向いています。

目的・ターゲット層を想定し、配信媒体を決めておくことで動画を制作する際の方向性や構成、長さが異なってくるのです。媒体を複数使用する場合は、メインとなる媒体はどれなのかを事前に決めておくことで、より目的に沿った動画制作をすることができるでしょう。

まとめ

今回は動画制作のフローと動画制作を制作させるためのポイントをご紹介しました。

まとめると

【発注前の流れ】

・お問い合わせ

・ヒアリング・打ち合わせ

・企画・見積り提案

【発注後の流れ】

・プランニング

・撮影

・編集

・MA(音入れ)

・納品

【動画制作を制作させるための5つのポイント】

・ターゲットを明確にする

・予算・納期を決める・構成要素を考えておく

・配信媒体を決めておく

動画制作の流れを知っておくことで、制作会社とのやりとりがスムーズになり、想定外のトラブルを避けることにつながります。ぜひ今回の記事を動画制作を外注する際の参考にしてみてください。

また、弊社でも動画制作やYouTube編集など網羅的にサポートしておりますので、お気軽にお問合せください。